一枚聖鹮木乃伊的特殊外層──由亞麻和泥灰製成的外殼──重現了這種鳥的長喙與頭部,並以玻璃珠作為眼睛。 大約在公元前650年至250年之間在埃及有數百萬隻聖鹮木乃伊被獻祭給神祇。 PHOTOGRAPH BY RICHARD BARNES, NAT GEO IMAGE COLLECTION

圖納艾戈貝爾(Tuna el-Gebel)遺址一處儲藏間散落著裝聖䴉木乃伊的石棺,該遺址存放著超過400萬具鳥木乃伊。 PHOTOGRAPH

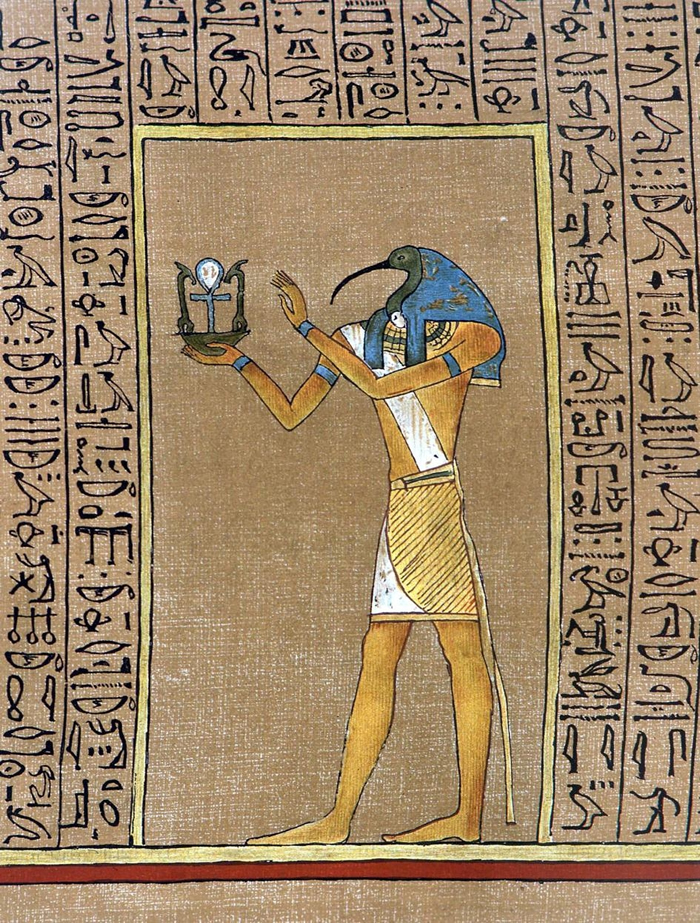

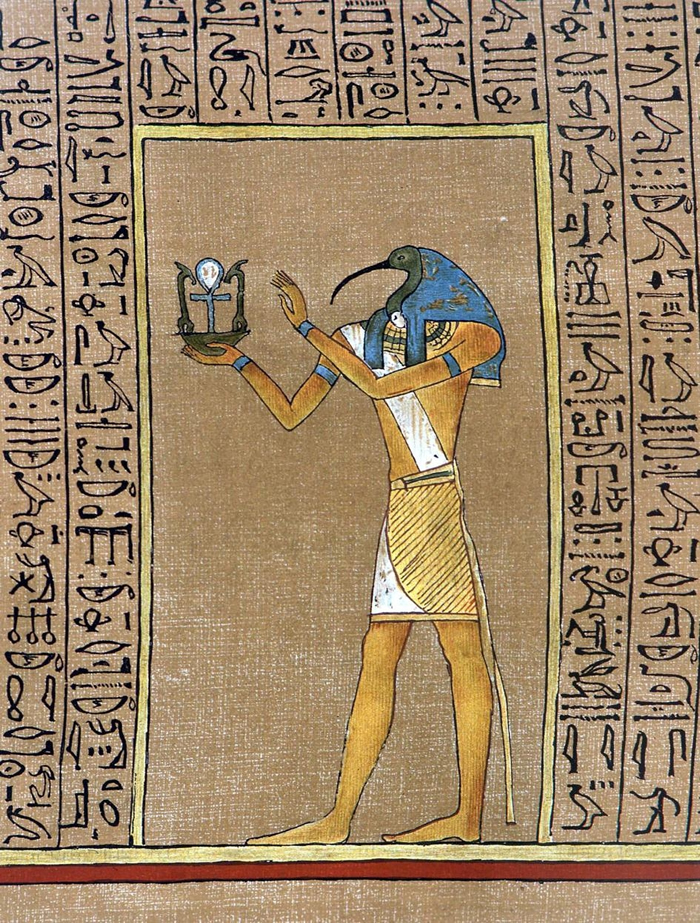

埃及神祇托特(Thoth)傳統上的形象有著聖鹮頭,手持著象征健康與力量的生命之符(Ankh)。 本圖源自埃及《亡者之書》(Book of the Dead)其中的《胡內弗手抄本》(Papyrus of Hunefer)。 PHOTOGRAPH BY CHARLES WALKER COLLECTION, ALAMY

(神秘的地球uux.cn報道)據美國國家地理(撰文:ANTOANETA ROUSSI 編譯:石頤珊):聖鹮(sacred Ibis)曾被以工業規模獻祭──而一項新研究或許能協助我們了解這些鳥為何從尼羅河的濕地間消失了。

大約在公元前650年至250年之間,古埃及人獻祭了數量驚人的聖鹮木乃伊給「人身䴉首」的法術與智能之神托特(Thoth)。 考古學家已在古埃及的大型墓地中發現了數以百萬計的這種祈願祭品。 這些鳥木乃伊在當時被用來祈求健康、長壽,甚至解決感情問題,獻祭完畢後就放置在這些墓地裏。

「我經常把它比做基督教教堂裏點的蠟燭,」牛津大學(University of Oxford)考古學家弗朗西斯柯. 博世普奇(Francisco Bosch-Puche)說。 他所屬的團隊已經從德拉阿布納加大墓地(Dra Abu el-Naga)發掘出上千具聖鹮木乃伊。 「(聖鹮)木乃伊能提醒神祇:祂們得照顧你。 」

由於聖鹮木乃伊產業的規模極大,許多古埃及學家假定這些鳥──確切來說是埃及聖鹮(African sacred ibis)──是由集中管理的大型養殖場刻意繁殖出來的,而關於大規模鳥類飼育的考古與文獻證據都支持這個假設。 然而在2019年11月發表於《科學公共圖書館. 總刊》(PLOS ONE)的一篇研究則認為大部分的聖鹮其實都是從野外抓來的,並在被加工成木乃伊前短暫地圈養在養殖場內。 這個解釋古埃及人如何取得如此大量聖鹮的新見解,可能影響學者看待古代動物木乃伊產業的方式,甚至有助於闡明埃及聖鹮最終在埃及絕種的途徑與原因。

這項研究由格裏菲斯大學(Griffith University)澳洲人類演化研究中心(Australian Research Centre for Human Evolution)的古遺傳學家莎莉. 瓦瑟夫(Sally Wasef)主持。 該團隊檢視了40具公元前481年前後的聖鹮木乃伊。 這些樣本分別來自六個埃及地下墓穴遺址,其中包含埋藏了超過150萬具聖鹮木乃伊的塞加拉(Saqqara)和有將近400萬具聖鹮木乃伊的圖納艾戈貝爾(Tuna el-Gebel)。 接著他們將這些古代DNA拿來與埃及境外26個現代非洲埃及聖鹮族群做比對。

DNA分析揭露這些鳥木乃伊和現今非洲其他地區的野生族群有著相似的基因多樣性。 如果這些鳥是由大型養殖場繁衍的,研究團隊論證,這些聖鹮的基因多樣性應該會隨著世代下降並且更容易受一些常見的疾病侵襲──今日工業化的鳥類畜養產業中也可見到這種現象。

「基因多樣性並未指向如現代養雞場那樣的長期畜養,」瓦瑟夫說道。 如果這些聖鹮確實是被捕捉後關入養殖場,那也隻是在牠們被獻祭與埋葬前的一小段時間而已。

不過未參與研究的考古學家博世普奇則相信這些鳥類絕對是在圈養的環境下人工繁殖的,原因是聖鹮木乃伊身上有骨折愈合與傳染性疾病的跡象。 這些都與在現代基因多樣性低的圈養動物中所記錄到的情形相似。 這些受傷或生病的鳥無法在野外狩獵或躲避掠食者,他說。

博世普奇說,在公元前650年至250年之間,整個埃及基本上就是一間「木乃伊工廠」。 「當時甚至有動物嬰兒,牠們還來不及長大就被做成了木乃伊,因為他們需要大量動物。 」他補充。

若考慮這篇新發現,他認為野生聖鹮可能會被養殖場的食物所吸引,如此一來埃及人就更容易大量捕捉牠們來補充圈養動物的數量。

「但我們說的可是遍布全埃及各遺址中的上百萬隻動物,所以說隻靠獵捕野生鳥類是無法說服我的,」他說。

不過布裏斯托大學(Bristol University)的埃及學榮譽教授艾登. 多森(Aidan Dodson)認為,雖然新的基因數據反駁了關於古埃及人如何獲得大量聖鹮的傳統看法,但這項DNA研究卻是第一份針對這個議題的客觀分析。

「圈養聖鹮的想法純屬猜測,這隻是用來解釋牠們的巨大數量,並非根據任何考古或文獻證據,」多森說道。 如果埃及人並未繁衍聖鹮而是從野外捕捉,後者需要「不同的社會建構」,而埃及學者需要考慮這點,他補充道。

新的DNA研究也有助於回答一個更大的問題:為何埃及聖鹮最終在19世紀中葉前從埃及絕跡。 直到現在為止,學者猜測喜愛沼澤濕地的聖鹮可能因為埃及氣候漸趨幹燥而消失,瓦瑟夫說。

「棲地流失不會是唯一答案,這些鳥會適應環境而轉向人類的垃圾堆(覓食),所以為什麽會絕種? 」薩利馬. 伊克蘭(Salima Ikram)說,他是開羅美利堅大學(American University)的考古學家與這篇論文的共同作者。 「這是更大拚圖的一塊,與人類和動物的互動以及互動對環境的影響有關。 」

(责任编辑:孫曉亮)